Novembernebel

Einen Monat vor ihrem achtzigsten Geburtstag bekommt Emma

Huber einen Brief in dem sie aufgefordert wird „ihrer

staatsbürgerlichen Verpflichtung nachzukommen und sich im allgemeinen

Interesse selber zu entsorgen!”, was die alte Frau, die ihr ganzes

Leben lang für die Interessen und der Pflege ihrer Familie

dagewesen ist, erkennen läßt, da sie ihre Tochter Sophie,

die eine arbeitslose Schauspielerin und prekäre Beschftigte eines

Callcenters ist, sowie ihre Enkeltochter Ilona, die Germanistik studiert

und gerade ihre Diplomarbeit schreibt, im letzten Jahr nur sehr

wenig gesehen hat.

In weiterer Folge wird sie in ein Kriminalrätsel verwickelt, das

bis in die freiheitliche Parteipolitik und zu einer Schweizer

Sterbehilfeorganisation hinführt, das sie mit Hilfe eines an Krebs

erkrankten Jugendfreundes und ehemaligen Spiegelgrundopfers

aufklären will.

|

|

1.

Der Brief lag bei den Poststücken, die Emma Huber heraufgebracht hatte,

als sie im Pennyladen Milch und Brot besorgt hatte. Sie hatte ihn unter

den Reklamezetteln, die hauptsächlich im Hausbriefkasten lagen, seit

man davon abgekommen war, sich Briefe und Postkarten zu schicken, gar

nicht gesehen. Erst als sie sich an den Küchentisch setzte, um die

Supermarktangebote zu studieren, fiel er in ihre Hand.

„Sonderbar!”, dachte die alte Frau und rückte die Brille, die von

ihrer Nase ein wenig nach vorne gerutscht war, wieder zurecht.

„Höchst sonderbar!”

Durch das glatte Kuvert, das jetzt in ihrer Handfläche lag und darauf

wartete, geöffnet zu werden, wurde ihr so recht bewußt, daß sie lange

keinen solchen mehr erhalten hatte. Was nicht außergewöhnlich war,

schrieb man sich doch keine Briefe mehr, außerdem fehlt es, wenn man

beinahe achtzig ist, zumeist an Kontakten. Waren die Eltern, die Tanten

und Cousinen doch lang dahingegangen und auch die Freundinnen, viele

waren es ohnehin nicht gewesen, waren allmählich gestorben und da auch

Erwin vor einem Jahr einem Krebsleiden erlegen war, gab es nur mehr

Sophie und Ilona, die Tochter und die Enkeltochter und die hatten auch

nicht geschrieben, als noch nicht alle auf eine Internetelektronik

versessen waren, von der sie nicht viel verstand. Beinahe achtzig Jahre,

da hatte sie es. In einem Monat hatte sie Geburtstag. Das war ihr

eingefallen, als sie auf den Kalender gesehen hatte. Heute war der

fünfundzwanzigste Oktober und am fünfundzwanzigsten November wurde

Emma Huber achtzig Jahre alt. Der Brief kam bestimmt vom Bürgermeister

oder Bezirksvorsteher, um ihr zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Warum

war ihr das nicht schon früher eingefallen? Konnte sie sich doch

erinnern, daß Erwin vor drei Jahren ein solcher Brief ins Haus geschneit

war und auch er war erstaunt gewesen, da er außer seiner Frau, der

Tochter und der Enkeltochter, niemanden hatte, dem es einfiel, zum

Geburtstag zu gratulieren. Seltsam nur, daß das Stadtwappen oder die

entsprechende Magistratsadresse auf dem Kuvert fehlte. Bei Erwins

Glückwunschschreiben war das nicht so gewesen. Also war es doch nicht

der übliche Geburtstagswunsch, es wäre auch zu früh dazu. Um dem

Rätsel auf die Spur zu kommen, war es besser das Kuvert aufzureißen

und das Briefblatt herauszunehmen. Gedacht, getan. Emma Hubers Hand

zitterte, als sie die weiße Seite, die wohl doch kein Glückwunsch war,

herausholte, die Brille zurechtrückte und das Blatt dicht unter ihre

Augen hielt. Die Hände zitterten sogar sehr, denn der Inhalt, der mit

der Schreibmaschine oder richtiger mit einem dieser Computer, von denen

sie nicht viel verstand, geschrieben und ausgedruckt worden war, war

wirklich sonderbar und auch ein wenig furchteinflößend.

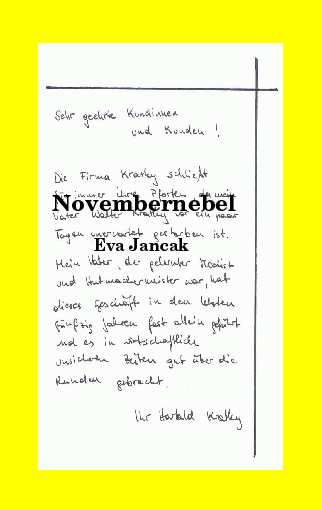

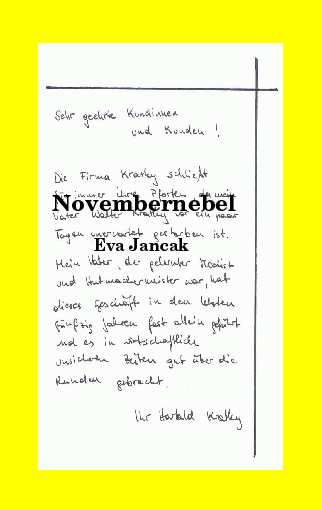

„Sehr geehrte Adressatin! Wir erlauben uns, Sie an Ihren Geburtstag

Ende nächsten Monats zu verweisen. Da Sie zu diesem Datum achtzig

werden und ein langes Leben hinter sich haben, fordern wir Sie auf, an

die knappen volkswirtschaftlichen Resourcen zu denken und erwarten,

daß Sie Ihrer staatsbürgerlichen Verpflichtung nachkommen und sich im

allgemeinen Interesse selbst entsorgen! Wenn wir Ihnen mit

fachkundlichem Rat und Tat zur Seite stehen können, wenden Sie sich

vertrauensvoll an uns! Unter www.todt.at stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung.

Ansonsten verbleiben wir mit hochachtungsvollen Grüßen und bestem Dank

für Ihr Verständnis! Im Auftrag der Allgemeinheit! Hans Uwe Todt.”

Emma Hubers Hand zitterte und ihre schon ein wenig schwachen Augen

mußten den Computerausdruck mehrmals überfliegen, bis sie die Zeilen

verstand, die sie aufregten, auch wenn sie über die umständlich

klingenden

Formulierungen ein wenig lächeln mußte. War doch der Inhalt als

Frechheit oder Drohung zu verstehen.

„Eine Frechheit oder eine Drohung?”, wiederholte Emma und

schüttelte ratlos den Kopf. Wie sollte sie diese Aufforderung zum

Selbstmord, das war es wohl, verstehen? War es ein dummer Scherz oder

ernst zu nehmen? Auf jeden Fall war diese Botschaft viel beunruhigender,

als des Bürgermeisters unverbindliches Glückwunschschreiben, das

Erwin vor drei Jahren erhalten hatte.

Wie sollte sie den Brief verstehen?, fragte sich Emma immer noch ein

wenig hilflos und überlegte, bei wem sie sich erkundigen konnte. -

Erwin lebte nicht mehr und Sophie, die vor kurzem fünfzig geworden war,

wohnte nicht bei ihr und genauso war das bei Ilona, der Enkeltochter. Da

fiel ihr ein, daß sie die beiden länger nicht gesehen hatte. Bisher

war ihr das nicht so aufgefallen. War Sophie ja berufstätig und Ilona

schrieb gerade ihre Dissertation oder Diplomarbeit. Da war es klar,

daß die beiden nicht viel Zeit hatten. Wenn sie darüber nachdachte, fiel

ihr das Begräbnis und der anschließende Leichenschmaus, bei dem sie

sich das letzte Mal gesehen hatten, ein. Nein, das stimmte nicht ganz.

Zu Weihnachten waren die beiden gekommen, hatten ein Gesteck und einen

Geschenkkorb mit Kaffee und Süßigkeiten mitgebracht. Ilona hatte sie

zu ihrem Geburtstag telefonisch gratuliert, da die Enkeltochter ein

Studiensemester im Ausland war und zu Sophies Geburtstag hatten sie in

einem italienischen Restaurant Pizza gegessen und Chianti getrunken und

die Tochter hatte ihr von ihren Sorgen erzählt, die sie in dem

Callcenter hatte, in dem sie ihren Unterhalt verdiente, weil es ihr

nicht gelungen war, als Schauspielerin die Karriere zu machen, die sie

sich erträumte. Das war es und es war sicherlich keine böse Absicht,

denn Sophie war eine gute Tochter, die sich sehr um sie kümmerte. Im

letzten Jahr hatten sie sich aber nicht sehr oft gesehen. Emma war das

gar nicht aufgefallen. War sie ja trotz ihrer beinahe achtzig Jahre

gesund und rüstig und hatte das Jahr, da sie Erwins Pflege sehr

aufgerieben hatte, zur Erholung benötigt, so daß sie gern alleine war

und sie war auch gut damit zurechtgekommen. Aber jetzt war ihr dieser

Brief ins Haus geschneit, der sie verwirrte und über den sie sich gern

mit Sophie oder Ilona unterhalten hätte. Zu ihrem Geburtstag würden

die beiden sie besuchen. Das war klar und selbstverständlich. Das war

jedes Jahr so gewesen. Aber solange wollte sie nicht warten, dachte die

alte Frau und beschloß die Tochter anzurufen. Wo hatte sie nur die

Telefonnummer? Sie war ja selber schuld an der Misere, dachte sie und

lächelte ein wenig. War es doch nicht so, daß die Tochter und die

Enkeltochter sie vernachlässigten. Sie war froh gewesen, allein zu

sein, denn das war sie ihr ganzes Leben nicht gewesen. Ihr Leben lang

hatte sie mit anderen zusammengelebt. Als Kind und Jugendliche bei den

Eltern, wie das normal und üblich ist. Damals herrschten schlimme

Zeiten, es gab Krieg und Faschismus. Der Vater war eingerückt gewesen,

dann lang vermißt und spät zurückgekommen. Sie hatte ihre Matura

knapp nach Ende des dritten Reiches abgelegt, wo alles plötzlich anders

war. Andere Werte und Weisheiten galten, als die, die sie in der Schule

gelernt hatte. Vielleicht hatte sie deshalb Lehrerin werden wollen und

die Lehrerbildungsanstalt absolviert. Aber als sie das Examen in der

Tasche hatte und zu unterrichten beginnen wollte, war die Großmutter

krank geworden und benötigte Pflege und auch der Vater war als kranker

Mann aus dem Krieg zurückgekehrt, von dem er sich nie mehr erholte. So

hatte sie ihre Lehrtätigkeit aufgeschoben, hatte die Großmutter, den

Vater und noch eine Tante gepflegt. Als sie nach dem Tod der Großmutter

in die Schule gehen wollte, hatte sie Erwin kennengelernt und bald

danach Sophie geboren. So war es weitergegangen. Sie hatte Sophie

großgezogen, zwischendurch ein paar Vertretungen gemacht und auch in

einem Kindergarten ausgeholfen, denn der Vater brauchte sie und später

ihre Mutter. Sophie hatte ihr die kleine Ilona überlassen und war froh

gewesen, sich keine Sorgen machen zu müssen, hatte sie es als

alleinerziehende Mutter und arbeitslose Schauspielerin schwer

zurechtzukommen und auch Erwin hatte sie die letzten Jahre sehr

gebraucht. So war statt der Lehrerin eine Hausfrau und Mutter,

beziehungsweise eine Hilfspflegerin aus ihr geworden. Sie wollte nicht

darüber klagen. Hatte sie es ja gern und freiwillig getan und war in

diesen Rollen eine alte Frau geworden, die bald den achtzigsten

Geburtstag feierte. Als sie Erwins Tod so einigermaßen verkraftet

hatte, war sie beinah froh gewesen, daß Ilona noch unverheiratet war

und ihre Hilfe nicht benötigte, so daß sie das Alleineleben genießen

konnte und ihr gar nicht aufgefallen war, daß sie die Tochter und die

Enkeltochter lange nicht gesehen hatte. Es war Zufall und keine böse

Absicht. Sie hatten auch regelmäßig telefoniert und das würde sie

jetzt auch tun, beschloß die alte Frau und erhob sich, um ins

Wohnzimmer zu ihrem Schreibtisch zu gehen, um nach Sophies Telefonnummer

zu suchen. Sie würde der Tochter den seltsamen Brief vorlesen und sich

erkundigen, was sie davon halten sollte? Konnte ihr Vorhaben aber nicht

ausführen, denn es läutete an ihrer Tür.

„Das wird wohl die Tamara sein, die mir einen Artikel bringen

wollte!”, dachte sie.

„Wenn es nicht wieder so eine unangenehme Überraschung, wie dieser

seltsame Geburtstagsbrief ist!” und begab sich zu der Tür, um

vorsichtig aus dem Spion zu schielen, bevor sie öffnete. Es war keine

solche. Sie konnte aufatmen. Draußen stand die Hausmeistertochter

Tamara Rastovic, die Emma kannte, seit sie ihr als kleines Mädchen von

der Hausmeisterfamilie, die aus Serbien stammte, stolz im Kinderwagen

präsentiert worden war. Das war dreißig Jahre her, inzwischen war aus

der jungen Frau, der es gelungen war, trotz Romaherkunft ein

Medizinstudium zu absolvieren, eine Spitalsärztin geworden und da

Tamara sie regelmäßig besuchte, war sie auch gar nicht so allein,

obwohl Erwin und die wenigen Freundinnen gestorben waren und sie die

Tochter und die Enkeltochter im letzten Jahr kaum gesehen hatte. Die

schlanke Frau mit den kurzen dunklen Haaren und der modisch

geschnittenen Viereckbrille, die ihrem Gesicht einen intellektuellen

Ausdruck verlieh, die Jeans trug und eine schwarze Lederjacke, lächelte

Emma ein wenig schüchtern an, als sie die Wohnung betrat.

„Guten Abend, Frau Huber! Habe ich Sie erschreckt? Sie schauen mich so

furchtsam an! Ich hoffe, ich störe nicht, ich wollte Ihnen nur die

Patientenzeitung mit dem Artikel über den wir das letzte Mal gesprochen

haben, bringen. „Volkskrankheit Demenz”, was Sie ja nicht betrifft,

da Sie fitter als manche unserer Patienten sind, die das Pensionsalter

noch nicht erreicht haben und trotzdem schon über Gedächtnisstörungen

klagen!”

Emma hatte der jungen Frau die Türe aufgemacht. Jetzt lächelte sie und

schüttelte den Kopf.

„Komm herein, Tamara! Du störst natürlich nicht. Willst du eine

Tasse Tee? Wenn du direkt von der Klinik kommst, wirst du eine

Erfrischung brauchen. Du schaust sehr müde aus. Gab es Schwierigkeiten

mit dem Chef? Ach ja, die Stelle, du siehst, daß ich doch vergeßlich

bin! Du hast dich um einen Ausbildungsplatz beworben, der heute vergeben

wurde. Darf man gratulieren? Hast du sie bekommen?”

Die junge Frau hatte die Jacke ausgezogen und auf den Garderobeständer

gehängt. Dann schüttelte sie den Kopf und sah noch müder aus oder war

es Zorn und Trauer, die ihren Blick beherrschten?

„Leider nicht, Frau Huber. Die Frau des Oberarztes wurde bevorzugt,

mich hat der Chef auf den Februar vertröstet. Dann soll wieder etwas

frei werden und ich werde berücksichtigt. Bis dahin darf ich warten und

weiter meine Studiendaten eingeben und soll nicht traurig sein, hat der

Chef salbungsvoll gemeint. „Sie machen ja die Telefonambulanz und es

wird Ihnen alles für die Ausbildung angerechnet!”

Aber wissen Sie, Frau Huber, das hat er mir vor einem Jahr auch schon

gesagt und jetzt bin ich bald dreißig, drei Jahre mit dem Studium

fertig und habe mit der Ausbildung noch immer nicht richtig begonnen.

Die Frau des Oberarztes ist jünger als ich und voriges Jahr wurde mir

eine Nichte des Primars vorgezogen. Irgendwann werden sie in meinen

Lebenslauf hineinsehen und „Sie sind schon so alt, Frau Kollegin, was

haben Sie inzwischen gemacht?”, fragen und da ich Lücken aufzuweisen

habe, nicht die Schnellste beim Studieren war und auch erst mit zwölf

aufs Gymnasium gekommen bin, werde ich mit der Antwort Schwierigkeiten

haben. Ich hoffe nur, ich fange nicht zu weinen an und heule Ihnen nicht

den Küchentisch naß. Beim Chef und vor dem Oberarzt habe ich meine Wut

verborgen und die Zähne zusammengebissen und gedacht, du darfst dich

nicht unterkriegen lassen! Aber jetzt ist es mit meiner Beherrschung

bald vorbei!„

Die alte Frau legte der jüngeren den Arm um die Schulter und drückte

sie an sich.

„Komm in die Küche, Tamara. Dann stelle ich Wasser auf und mache uns

eine feine Tasse Pfefferminztee. Der schmeckt dir doch immer. Er

beruhigt und gibt Kraft zum Weiterkämpfen. Du hast schon richtig

gesehen. Es gibt etwas, das mich verwirrt hat. Gut, daß du gekommen

bist, da kann ich dich um Rat fragen. Ich wollte schon die Sophie

anrufen. Aber weißt du, jetzt wirst du lachen und den Kopf schütteln.

Seit die Sophie ein Handy hat, habe ich Schwierigkeiten mir ihre Nummer

zu merken. Die alte habe ich im Kopf, bei der neuen muß ich immer erst

in mein Notizbuch nachschauen gehen. - Aber nimm Platz, ich bringe

gleich den Tee. Natürlich kannst du weinen, das darfst und sollst du

auch! Weinen entspannt und wenn du das, was dich belastet, herausheulst,

hast du wieder Platz im Kopf um deine Gedanken zu ordnen und kannst

weiterplanen!”

Tamara Rastovics Lächeln verstärkte sich, dann setzte sie sich an den

großen Holztisch, auf dem bei den bunten Prospekten das weiße

Briefblatt lag.

„So haben Sie immer zu mir gesagt und es ist auch nicht das erste Mal,

daß ich Ihnen den Küchentisch vollweine. Sie sind ja wie eine

Großmutter zu mir und so habe ich mir eine gute Oma auch immer

vorgestellt. Mit gütigem Blick und weißen Haaren, genau wie das

Klischee aus den Märchenbüchern der kleinen Kinder. Meine Großmutter

habe ich nicht gut gekannt. Ist sie doch mit einigen Tanten und Onkeln

in der Barackensiedlung bei Belgrad geblieben und auch schon gestorben.

Der Vater und die Mutter sind nach Wien gegangen, um ein besseres Leben

zu haben. Dann haben sie, um mir dieses bieten zu können, soviel

gearbeitet, daß ich praktisch in Ihrer Küche groß wurde und immer

gekommen bin, um mich auszuweinen, wenn ich mit den Kindern in der

Schule nicht zurechtgekommen bin, sie mich auslachten und „Was will

die Zigeunerin im Gymnasium, geh doch zurück nach Belgrad!”, gerufen

haben!”

„Ja, Tamara, du hattest es nicht leicht, ich weiß, aber du hast viel

erreicht, sehr viel sogar, das sollst du nicht vergessen!”, sagte die

alte Frau und stellte die Zuckerdose auf den Tisch. Den Brief schob sie

mit den Prospekten an den Rand, um Platz für die Kanne und die Tassen

zu schaffen.

„So haben Sie immer zu mir gesagt! Ich bedanke mich dafür und habe

Ihren Rat auch oft gebraucht. Denn die Lehrerin in der Volksschule hat

mich trotz der vielen Einser, die ich im Zeugnis hatte, für die

Hauptschule vorgesehen. „Das andere überfordert sie!”, hat sie

meinem Vater erklärt. Die Mutter hat sich damals noch nicht in die

Schule getraut und hatte auch keine Zeit, weil sie den ganzen Tag wusch

und putzte, um der Großmutter Geld zu schicken, damit sie in Belgrad

die jüngeren Onkel und Tanten aufziehen konnte. So bin ich zwei Jahre

in der Hauptschule gesessen. Es hat mir weh getan, wenn ich die Kinder,

mit denen ich in der Volksschule war, ins Gymnasium gehen gesehen habe.

Sie haben den Eltern dann zugeredet, mich aufs Gymnasium zu schicken.

„Sie schafft es, das weiß ich!”, haben Sie immer so lieb gesagt.

Und dann ist es fast nicht so geschehen, auch wenn ich gelernt und

gelernt und meine Augen so angestrengt habe, daß ich mir eine

Kurzsichtigkeit geholt habe. Der Schulstoff war es auch nicht. Da war

ich bald Klassenbeste. Aber da haben die anderen „Streberin!” zu

mir gesagt und mich ausgelacht, wenn ich mich vor Anstrengung so

verkrampfte, daß ich schwitzte und die Blusen unter den Achseln

patschnaß wurden. „Die Zigeunerin stinkt!”, haben sie gerufen und

da habe ich Ihnen wieder den Küchentisch naßgeweint und nicht mehr in

die Schule gehen wollen, bin auch ausgetreten und habe eine Lehre als

Arzthelferin begonnen. Aber das war es auch nicht, denn da habe ich in

der Nacht nicht schlafen können, weil ich immer denken mußte, daß ich

so dumm bin und die Schule nicht schaffe. Dabei ist der Sohn von Dr.

Wolfgruber ja in meine frühere Klasse gegangen und war in Mathematik

viel schlechter als ich. Der ist mit seiner Ausbildung übrigens bald

fertig und sicher schon Oberarzt, ehe ich Fachärztin bin. Aber Sie

haben nicht locker gelassen und mir so gut zugeredet, daß ich es ein

Jahr später noch einmal probiert habe und Ihre lieben Worte haben mich

so selbstbewußt gemacht, daß es mit den Kindern der neuen Klasse keine

Schwierigkeiten gab und ich sogar zwei Freundinnen hatte. Aber ich bin

ein Jahr später fertig geworden und die Universität, wo ich mich als

Hausmeisterkind unter lauter Sprößlingen aus Ärztedynastien

durchsetzen mußte, hat mir auch sehr zugesetzt, weil ich glaubte, ich

müßte die Beste sein, um es ihnen zu beweisen. Und so hat es länger

gedauert, weil ich mich erst zu den Prüfungen traute, wenn ich ganz

sicher war, alles zu wissen und jetzt bin ich drei Jahre fertig, hantle

mich von einem Sechsmonatsvertrag zum nächsten, mache für den Oberarzt

Studien und habe noch nicht viele Patienten gesehen. Aber vielen Dank,

Frau Huber! Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft! Ohne Sie hätte ich

den Hauptschulabschluß, säße in einer Arztordination und würde dem

Chef die Patienten einteilen. So habe ich Aussicht irgendwann einmal

Internistin zu werden, denn soviel Geld einem praktischen Arzt die

Ordination abzulösen, habe ich nicht und werde es auch nie besitzen und

wenn sich die Mutter noch so sehr bemüht und Tag und Nacht schuftet, um

mir einen guten Start zu bereiten. - Aber genug von mir. Jetzt habe ich

genügend gejammert und es hat mir auch geholfen. Ich bin wieder ganz

entspannt, mache weiter und gebe nicht auf. Vielen Dank für den Tee!

Sie haben recht. Pfefferminze entspannt. Das hat mir früher immer sehr

geholfen, wenn ich an Ihrem Tisch die Hausaufgaben geschrieben habe.

Aber jetzt habe ich Zeit für Sie. Die Zeitschrift habe ich Ihnen auf

das Vorzimmerkästchen gelegt. Erzählen Sie, was Sie berunruhigt! Ist

es der Brief, der am Tisch liegt? Haben Sie schlechte Nachrichten von

Ihren Verwandten? Geht es um Ihre Tochter oder Enkeltochter?”

„Ja und nein!”, antwortete Emma Huber, griff zu dem weißen

Briefblatt, setzte die Brille wieder auf die Nase und las der jungen

Ärztin vor. Tamara Rastovic hörte aufmerksam zu, dann nickte sie.

„Ja, Frau Huber! Da gibt es einen Verrückten, der alten Leuten solche

Briefe schickt. Im Fernsehen haben sie gestern davon berichtet. Ich bin

bei den Eltern gewesen und die haben die Nachrichten gehört. Die Mutter

hat sich auch sehr aufgeregt und erzählt, daß sie bei einem alten

Herrn putzt, der so einen Brief bekommen hat. Aber Sie sollen nicht

nervös werden. Das ist ein Verrückter, meint die Polizei. Sie können

den Brief anzeigen. Regen Sie sich nicht auf und nehmen Sie den Inhalt

nicht persönlich. Vielleicht wollen Sie sich die Nachrichten ansehen,

damit Sie sich informieren können. Wenn Sie wollen, bleibe ich bei

Ihnen und wir schauen sie gemeinsam an. Bei den Eltern bin ich schon

gewesen, die Mutter ist auch noch nicht zu Haus. Jetzt wollte ich in

meine Wohnung hinübergehen. Aber ich leiste Ihnen gerne Gesellschaft,

denn ich wäre in der Wohnung ja allein. Bin ich doch eine schlechte

Romni, die mit fast dreißig Jahren weder einen Mann noch Kinder

hat!”, sagte Tamara Rastovic und lächelte ein wenig mehr. Emma Huber

erwiderte ihren Blick.

„Vielen Dank!”, sagte sie und legte den Brief auf den Tisch zurück.

„Ich rege mich nicht auf, wenn ich auch ein wenig beunruhigt war und

mit dem Brief nichts anfangen konnte. Gehen wir ins Wohnzimmer und

drehen den Apparat auf!”

Alfred Nagl

Last modified: 2008-05-18 22:20:14