Zwillingswelten

„Katharina und Lisbeth sind Zwillingsschwestern, die mit 60 vor einer entscheidenden Veränderung stehen, nämlich am Beginn der Pension, die eine nach ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin; die andere als Bibliothekarin, die aufgrund des letzten Auftrags ihres vor kurzem verstorbenen Liebhabers die lange Liste ihrer noch ungelesenen Bücher ins Netz gestellt hat, über deren Lektüre sie laufend berichtet, wohl auch, um sich durch solche Lebenszeichen von ihren Depressionen abzulenken und sich öffentlich ans Leben zu binden.

Katharina, die beruflich den helfenden Umgang mit Menschen gewohnt ist, beginnt den neuen Lebensabschnitt mit einer Fahrt nach Linz zum Begräbnis ihrer Mutter. Eine Nachbarin hat sie von deren Tod informiert hat, nachdem sie 30 Jahre nichts von sich hören ließ.

Währenddessen hat sie genug Zeit, sich insistierend und detailgenau an Episoden aus den Fallberichten über zwei ehemalige Klientinnen – Martha und Lenka, die zu ihren Hauptfreundinnen geworden sind – zu erinnern. Obwohl sie aus desolaten Verhältnissen stammen und im Heim aufgewachsen sind, sind sie erfolgreiche Frauen geworden: die eine als Kinderärztin, die andere als Krimischriftstellerin, deren Einladung nach Sizilien Katharina nun folgt.

Die dreiteilige Erzählung endet in Linz, und zwar nicht so, als wäre sie tatsächlich vom Leben geschrieben worden, also mit einer Katastrophe, sondern macht deutlich, dass sich schlimme Familiengeschichten, angeschoben von einigen Zufällen, auch enträtseln und einen versöhnlichen Schluß finden können.“

E. A. Richter

|

|

Die Personen und die Handlung sind erfunden.

2. Friedhof der ungelesenen Bücher

Als Lisbeth nach Hause kam, fand sie Katharinas Nachricht auf ihrem

Handy vor.

„Richtig!”, dachte sie, stellte die Schuhe auf die Abtropftasse und zog

die dunkle Jacke aus. Jetzt trug sie noch einen schwarzen Rock, die

schwarze Bluse und solche Strümpfe. Passend für das Begräbnis ihrer

Mutter zu dem Katharina gefahren war und wahrscheinlich wissen wollte,

ob sie es bereute nicht mitgekommen zu sein?

Sie tat es nicht und hatte das auch Katharina mitgeteilt, bevor sie auf

den Zentralfriedhof gefahren war.

„Ich will mir das nicht zumuten!”, hatte sie geSMSst und sich mit ihren

Büchern ausgeredet.

„In der Pension werde ich sie ordnen und mir die ungelesenen

vornehmen!”, hatte sie bei der Abschiedsfeier den Kollegen versprochen

und das Sektglas hoch gehoben. Die hatten mit ihr angestoßen und sie

wissen lassen, daß sie das ebenfalls planten, wenn es bei ihnen so weit

wäre. Aber Konrad Steiniger war erst fünfunddreißig und Svetlana Radic

noch ein bißchen jünger. Beide hatten noch viel Zeit und ihr mit

feierlicher Gebärde, das zuletzt erschienene Buch von Peter Handke

überreicht. Eigentlich war es das Vorletzte, denn, daß inzwischen ein

neuer „Handke” erschienen war, hatte sie im Radio gehört. Die Kollegen

hatten es gut gemeint und eine Rede gehalten, daß dieses Buch

hervorragend zu der ehemaligen Bibliothekarin passte denn sie war ja

Germanistin. Auch wenn sie nie als solche gearbeitet hatte, hatte sie

das Fach studiert und eine Dissertation über Peter Handke verfaßt.

„Da kannst du mit dem Lesen beginnen, wir werden dafür sorgen, daß du

nicht so bald fertig wirst!”, hatte Konrad Steiniger, der ihr in der

Leitung nachfolgte, launig versprochen. Dann hatte er ihr eine

Ehrenlesekarte in die Hand gedrückt und hinzugefügt, daß er hoffe, die

sehr verehrte ehemalige Chefin bald unter den Entlehnern begrüßen zu

dürfen. Sie hatte gehofft, sich nicht anmerken zu lassen, daß sie das

nicht plante und die Filiale in der Stumpergasse seither nicht mehr

betreten.

„Aus den Augen aus dem Sinn!”, so hieß es doch. Sie hatte vor den neuen

Lebensabschnitt mit der berühmten Veränderung zu beginnen. Das waren

ihre dreitausend Bücher, die in den zweieinhalb Zimmern ihrer Wohnung

lagerten. Sich eine Liste ihres Friedhofs der ungelesenen Bücher

zulegen, um bei ihrem schwarzen Rock und den ebenso gefärbten Strümpfen

zu verbleiben.

„Es war Richards Idee gewesen!”, dachte sie und konnte nicht verhindern,

daß Tränen in ihre Augen traten. Richard hatte sie dazu gebracht und war

auch Schuld daran, daß sie die letzten drei Monate zu keinem Katalog

gekommen war und kein einziges Buch in Händen gehalten hatte.

Stattdessen war sie im Hospizzentrum der barmherzigen Brüder gesessen

und hatte ihm beim Sterben zugeschaut. Jetzt rannen wirklich Tränen über

ihre Wangen, ließen sich nicht aufhalten und nicht kontrollieren. Sie

wollte es auch nicht. Am Zentralfriedhof hatte sie es noch geschafft,

die trauernde Witwe schluchzen lassen und ihr, nachdem sie die drei

blaßrosa Rosen und das Schäufelchen mit Erde in den Sarg geworfen hatte,

die Hand gereicht.

„Es tut mir leid!”, hatte sie geheuchelt und die Tränen zurückgehalten.

Lore und den beiden Kindern an der Seite, die dreißig Jahre der Grund

gewesen waren, warum Richard, obwohl er es gerne wollte, nicht zu ihr

stehen konnte und sie immer nur als gute Mitarbeiterin ausgegeben hatte,

während die Kollegen über die heimliche Geliebte getuschelt hatten. Das

war es auch, warum sie, als die Hauptbücherei übersiedelt war, nicht

mitging, sondern sich versetzen ließ. Richard hatte ihr die Leitung in

der Stumpergasse verschafft und immer unglücklich über die Umstände

ausgesehen, die verhindert hatten, daß die beiden Königskinder

zusammenkommen konnten. Das war ihnen verwehrt geblieben, obwohl sie

sicher war, daß sie sich in Richard verliebt hatte, als sie ihm das

erste Mal gegenüberstand. Umgekehrt war es genauso gewesen, da gab es

keinen Zweifel. Aber Richard war verheiratet. Hatte zwei Kinder und eine

Hausfrau, die von ihm abhängig war und sich nicht scheiden lassen würde.

So war sie dreißig Jahre die heimliche Geliebte gewesen. Niemand hatte

von ihrem Verhältnis gewußt. Nicht ihre Zwillingsschwester und auch

nicht Lore Haider, obwohl sie, als sie ihr am Grab die Hand gegeben

hatte, nicht mehr so sicher war. Denn Lore hatte sie mit einem Blick

gemustert, in dem die Wahrheit gelegen war und es war auch nicht

wirklich zu verbergen. Hatte sie doch die letzten drei Monate auf der

Hospizstation verbracht und war nur hinausgegangen, wenn Lore und die

Kinder auf Besuch kamen. Richard hatte auch da von der lieben Kollegin

gesprochen, die ihm die Zeitung vorlas und mit ihm über Bücher

diskutierte, um das elende Leben in das der Krebs ihn gestürzt hatte, zu

ertragen. Lore und die Kinder hatten getan, als würden sie es glauben.

Der Blick mit der Lore sie vor ein paar Stunden gemustert hatte, zeigte

aber, daß sie aufgehört hatte, dagegen anzukämpfen.

„Es tut mir so leid!”, hatte Lore Haider zurückgegeben und mit demselben

Blick „Vielen Dank!”, hinzugefügt. Dann hatte sie gefragt, ob sie zum

Leichenschmaus mitkäme? Ein Platz sei für sie reserviert. Richard, da

wäre sie sicher, würde sich das wünschen. Lisbeth hatte den Kopf

geschüttelt und war in die Wohnung gefahren, um am Display ihres Handies

zu ersehen, daß Katharina in Linz angekommen war.

#132;Schlaf gut, liebe Schwester, ich werde dir von dem Begräbnis

berichten!”, hatte sie geSMSst und Lisbeth dachte, daß Katharina sicher

wissen wollte, ob es ihr nicht leid tat, daß sie nicht mitgekommen war?

Tat es nicht, absolut und überhaupt. Ein Begräbnis in der Woche reichte.

Daß sie an Richards Grab gestanden war, den sie die letzten dreißig

Jahre fast jeden Tag gesehen hatte, war selbstverständlich. Die Mutter

hatte sie dagegen dreiunddreißig Jahre nicht gesehen. Da hatte sie sich

vom Vater scheiden lassen und sich in Linz eine Katze zugelegt, der sie

ihr Vermögen vererbte, was lächerlich und peinlich war. Sie hatte keine

Lust sich von der Nachbarin und einem Notar genauso mitleidig gemustert

zu werden, wie es Lore und Richards Kinder vorhin taten.

„Das muß doch einen Grund haben, warum sie ihre Töchter enterbt hat!”,

würden sie tuscheln und wenn sie auch hinzufügen würden, daß die Mutter

diese Katze offenbar sehr lieb gehabt hatte, fehlte trotzdem der

Beweisnotstand. Denn Lisbeth hätte als Kind gerne eine Katze besessen.

Die Mutter hatte es verhindert und so war sie so katzenlos aufgewachsen,

wie ihre Zwillingsschwester. Katharina war das egal gewesen. War die

doch immer die Robustere. Fuhr zum Begräbnis, während sie sich das nicht

zumuten wollte. Ein Begräbnis war genug, das war aber etwas, das sie

Katharina nicht erzählen konnte. Denn es wußte ja niemand, das Richard

mehr als ihr Vorgesetzter gewesen war. Das war ihr Geheimnis, das sie

dreißig Jahre vor der Schwester verborgen hatte, die sie sicher für

neurotisch oder für eine alte Jungfer hielt. Daß es einen Mann in ihrem

Leben gegeben hatte, hatte sie ihr nie zugetraut. Sie konnte es ihr auch

nicht verdenken, denn sie hatte es nie erzählt, sondern die Singlefrau

gespielt und alleine hatte sie tatsächlich ihr ganzes Leben gelebt oder

auch nicht. Richard hatte sich öfter von seinen Dienstreisen einen oder

zwei Tage abgezwickt, die er mit ihr verbrachte. Wenn Lore auf Kur

gewesen war, war er auch zu ihr gekommen. Eigentlich gab es in der

Wohnung vieles, das sie an ihn erinnerte.

Da waren sie schon wieder die Tränen, die ihr die Wangen hinunterrannen.

In der Küche, in der sie sich eine Kanne Tee aufbrühen wollte, erinnerte

das rote Keramikhäferl, aus dem er immer getrunken hatte, an ihn. Im

Schlafzimmer gab es seinen Pyjama, im Bad eine Zahnbürste und einen

Rasierapparat. Alles war vorhanden, obwohl sie es wegschmeißen hätte

können, weil die letzten Monate klar gewesen war, daß er es nicht mehr

benutzen würde. Dreißig Jahre hatte er ihre Hand gedrückt, sie

gestreichelt und „Verzeih mir, Liesel, ich weiß, ich bin ein Feigling.

Ich sollte mich von Lore scheiden lassen und zu dir ziehen und habe

keine andere Entschuldigung, als daß wir Männer keine Helden sind!”, zu

ihr gesagt. So war es auch gewesen. Denn die Mutter hatte vor

dreiunddreißig Jahren keine Bedenken gehabt und ihr und Katharina

vorexerziert, daß man sehr wohl seine Kinder und seinen Ehemann

verlassen kann. Aber sie waren erwachsen gewesen, was Oliver und Selma

damals nicht waren. Nur der Vater hatte am Verlust der Mutter gelitten,

während Richard, das von Lore vermutete und sie noch in der letzten

Woche, als liebe Kollegin ausgegeben hatte, wenn eine Turnusärztin oder

Pflegehelferin sie für die Gattin hielt.

„Verzeih mir, Liesel!”, hatte er sich danach entschuldigt.

„Ich weiß, ich bin ein Egoist!”

Sie hatte den Kopf geschüttelt und verziehen, denn inzwischen war es ihr

egal. Sie hätte ihn nicht mehr geehelicht, wie er ihr manchmal voller

Hoffnung versprochen hatte und es sich auch wirklich wünschte.

„Wenn mich die Lore nicht mehr braucht, werden wir heiraten und unsere

späten Jahre gemeinsam verbringen!”, hatte er öfter versprochen und auch

die Idee mit den Büchern in ihren Kopf gepflanzt, den sie gemeinsam, wie

Philemon und Baucis auflesen würden. Dann war er ein halbes Jahr vor

ihrer Pensionierung an Hodenkrebs erkrankt. Lore hatte ihre Bandscheiben

operieren und ihn auf die Hospizstation verlegen lassen, weil sie ihn

nicht betreuen konnte.

„Das wäre schön, wenn ich die letzte Zeit bei dir verbringen könnte,

aber das will ich dir nicht zumuten!”, hatte der Feigling zu ihr gesagt.

Sie hatte genickt und war ab dem ersten Tag ihrer Pensionierung in der

Hospizstation aufgetaucht und nur aus dem Zimmer gegangen, wenn Lore

oder die Kinder auf Besuch kamen. Zweimal in der Woche hatte das die

liebende Gattin getan, die Kinder waren noch seltener erschienen.

Richard hatte sie als liebe Kollegin vorgestellt, die ihm vorlesen

würde. Lore hatte ihr gedankt und getan, als würde sie es glauben und so

war Lore Witwe geworden, während die Kollegin überblieb und trotzdem

einen Ring am Finger trug, auf der rechten Seite, den sie jetzt auf die

linke Hand steckte.

„Das ist unser Ehering, Liesel! Verzeih mir, daß ich so feige bin,

keinen Standesbeamten oder Priester zu bestellen. Da ich aber bestimmt

nicht mehr solange lebe, bis die Scheidung durchgeführt ist, würden uns

die nicht trauen. So müssen wir es heimlich tun!”, hatte er gesagt, sie

geküßt und dabei geweint. Lisbeth hatte sich den Ring an den Finger

stecken lassen und dachte, während sie das heiße Wasser in das rote

Häferl rinnen ließ, daß Lore den Ring gesehen haben mußte. Sie hatte

nichts gesagt. Aber gewußt, daß Lisbeth die zweite Witwe war, die

illegale und die andere. Immer war sie die Zweite in ihrem Leben. Bei

ihrer Geburt war sie der Zwillingsschwester auch als zweite nachgefolgt

und immer etwas labiler als sie gewesen. Katharina war die tüchtige

Sozialarbeiterin, die lange mit einem Musiker zusammengelebt hatte. Sie

war dagegen als promovierte Germanistin in die Bücherei gegangen, weil

man ihr im Stadtschulrat von einer Anstellung als Lehrerin abgeraten hatte.

„Dafür scheinen Sie nicht energisch genug, sich bei den Kindern

durchzusetzen, Frau Doktor!”, hatte man gesagt und ihr eine

Bibliothekslaufbahn empfohlen. Dort hatte sie sich in Richard verliebt

und war zu spät gekommen, weil er schon drei Jahre verheiratet war und

zwei Kinder hatte. Ihr ganzes Leben war sie die heimliche Braut und alte

Jungfrau geblieben, die Witwe ohne Trauschein und liebe Kollegin. Die

Mutter, die so stark gewesen war, den Vater zu verlassen, hatte ihre

Töchter enterbt. Katharina schien das nicht viel auszumachen, erklärte

ihre Pensionierung mit der Fahrt zum Begräbnis zu beginnen und sie hatte

von einer Depression und Einsamkeit der Mutter gesprochen. Dabei war sie

selber depressiv und einsam. Jetzt war sie auch allein. Allein mit

dreitausend Büchern. Wenn sie in den Supermarkt ging, um Milch und Brot

zu besorgen, würde sie den Pyjama, die Zahnbürste und den Rasierapparat

in den Mistkübel werfen. Oder nein, das würde sie behalten und als

Erinnerung aufbewahren. Die Zahnbürste genauso, wie den Ehering, den er

heimlich von einer Krankenschwester ins Hospizzimmer schmuggeln hatte

lassen. Den Ring würde sie nicht hergeben, auch wenn sie keinen

Trauschein besaß. Sie würde ihn tragen, der Schwester aber nichts

erzählen. Auch nicht, daß sie schon auf einem Begräbnis gewesen war,

also zu keinem zweiten fahren brauchte. Nur von den Büchern würde sie

ihr schreiben, die sie lesen wollte. Wenn sie damit fertig war, konnte

sie die Welt verlassen, weil dann alles erledigt war und es nichts mehr

für sie zu tun gab. Das würde sich die Zwillingsschwester wahrscheinlich

denken, die sie sicherlich für depressiv und neurotisch hielt. Würde

glauben, daß sie sich mit dem Lesen ihrer Bücher aus der Welt

verabschieden wolle, weil es keine Aufgabe für sie mehr gab.

„Tat es auch nicht!”, dachte Lisbeth trotzig und merkte, wie die Tränen

die Bluse und den Rock zu durchnässen begannen, so daß sie ins

Schlafzimmer hinüberhuschte, um sich Richards blau-karierten Pyjama zu

holen, den sie fortan tragen würde und nur die Zahnbürste wegschmeißen,

weil man fremde Zahnbürsten nicht benützen soll. Aber auch daran

brauchte sie sich nicht zu halten. Den Rasierapparat in den

Badezimmerschrank legen und den Pjyama tragen, wie den Ehering am Finger

und den Schnappschuß, das letzte Bild von ihm, auf ihr Bücherregal

stellen. Er sollte ihr beim Sortieren zusehen. Wenn die Bücher gelesen

waren, würde sie ihm folgen. Das war es, was sie ihm drei Stunden vor

seinem Tod, versprochen, was er ihr abgepreßt hatte.

„Versprich mir, Liesel, es zu tun!”, hatte er mit heiserer Stimme von

ihr gefordert, dabei war seine Stirn heiß gewesen, seine zittrige Hand

hatte die ihre fest umklammert.

„Versprich mir, Liesel, das zu tun!”, hatte er gekeucht und ihr wohl

ihre Absicht, sich in der leeren Wohnung zu erhängen oder sich im

Badezimmer die Pulsadern aufzuritzen, von der Nasenspitze abgesehen.

„Versprich es mir!”

Sie hatte genickt und würde ihr Versprechen halten. War sie ja eine

gewissenhafte Person, die nie ein solches gebrochen hatte. Er hatte ihre

Hand geküßt und schien nicht zu merken, daß sie dachte, daß es nicht so

lange dauern könne, bis die Bücher gelesen waren. So viele würden es

nicht sein. Solange konnte sie warten. Hatte sie doch dreißig Jahre auf

ihn gewartet und war in dieser Kunst geübt. Danach würde sie ihm folgen.

Dann hatte sie nichts mehr auf der Welt verloren. Eigentlich könnte sie

es auch beschleunigen, denn wenn sie in der Nacht einschlief und am

Morgen nicht mehr erwachte, hatte sie kein Versprechen gebrochen. Bis

dahin würde sie sich die Bücher vornehmen, die sie gar nicht

interessierten. Da sie nur die Zahnbürste entsorgen wollte, brauchte sie

auch nicht einkaufen. Das hatte sie Richard nicht versprochen. Also

konnte sie zum Frühstück den Tee trinken, der sich in der Kanne befand

oder einen Löffel Assam aus der bemalten Dose in die Kanne leeren und

dabei ihre ungelesenen Bücher erfassen. Damit Katharina ihren guten

Willen sah, würde sie sie auf ihre Homepage stellen. Das konnte sie ihr

schreiben, damit sie beruhigt war und nicht mehr nach dem Begräbnis

fragte. Nach Richards Begräbnis würde sich Katharina nicht erkundigen,

hatte sie ihn ja nicht gekannt und keine Ahnung welche Rolle der

ehemaliger Chef in Lisbeths Leben spielte. Eigentlich war das ein

Klischee. Der Herr Direktor und die Bibliothekarin, denn Sekretärin war

sie genauso wenig gewesen, wie Lehrerin. Schließlich selber Leiterin

einer viel kleineren Filiale, die außer ihr nur zwei Mitarbeiter hatte.

Jetzt wurde sie aus Einsparungsgründen überhaupt nur noch von Konrad und

Svetlana betrieben.

Der Tee schmeckte gut und da sie Richard versprochen hatte, erst ihre

Bücher zu lesen, bevor sie ihm folgte, um, wie die Sterne am Himmel in

Zukunft vereint sein, konnte sie ihn trinken und auch einkaufen gehen,

wenn sie das wollte. Vorläufig wollte sie es nicht. Nichts als in

Richards Pyjama vor dem Bücherregal sitzen und morgen im Pyjama die

Liste erstellen. Jetzt würde sie, wie immer alleine schlafengehen. Denn

sie war ja Junggesellin, keine Witwe und hatte das SMS an Katharina

abgeschickt.

„Gute Nacht, liebe Schwester!”, hatte sie geschrieben und wiederholt,

daß sie ihre Pensionierung mit dem Ordnen ihrer Bücher und nicht mit

einer Reise beginnen wollte.

„Dir wünsche ich alles Liebe!”, formulierte sie höflich, wie sie es ihr

ganzes Leben gewesen war und konnte nicht verhindern, daß die Tränen

immer noch über ihre Wangen kullerten, aber die konnte Katharina nicht

sehen. Nur Richard, der vom Bild zu ihr hinüberlächelte, schüttelte aber

nicht den Kopf und schaute auch nicht traurig, denn es war ein

Sommerbild, das wahrscheinlich von Lore aufgenommen worden war. Er

durfte ihre Tränen auch sehen, denn sie würde sich nicht mehr

verstellen, auch wenn sie ihm geschworen hatte, nicht sofort

nachzufolgen und nicht traurig zu sein. Manche Versprechen waren Lügen

und ließen sich nicht halten. Da würde sie sich kein schlechtes Gewissen

machen. Nur, weil sie sich als Kind eine Katze wünschte, war sie nicht

schuld am Tod der Mutter und auch daran nicht, daß diese alles einer

Katze hinterlassen hatte, die sie als Kind nicht haben durfte.

Als Lisbeth am nächsten Morgen in Richards Pyjama in die Küche kam, war

es nicht besser geworden, so daß sie am liebsten ins Bett

zurückgeflüchtet wäre. Richard fehlte ihr und wahrscheinlich auch die

städtische Büchereifiliale, in die Schulkinder und alte Frauen kamen, um

sich den neuesten Harry Potter oder einen alten Agatha Christie Krimi

auszuleihen. Sie hatte wahrscheinlich einen Pensionsschock, der ihr die

letzten drei Monate, als sie Richard vorgelesen hatte, nicht aufgefallen

war. Jetzt polterte ihr die Decke so intensiv auf den Kopf, daß sie am

liebsten ins Bett zurückgeflüchtet und nicht mehr aufgestanden wäre, wie

die fünf Wünsche einer depressiven Frau gelautet hatten, die sie einmal

in einem Buch gefunden hatte. Am Abend ins Bett zu steigen und am Morgen

nicht mehr aufwachen. Mit der Decke überm Kopf aus der Welt flüchten.

Einfach liegen bleiben und sich totstellen, war sicherlich viel besser,

als mit einem Strick auf den Dachboden schleichen und sich dort

erhängen, obwohl das, Josepha Stock, die einsame Heldin aus dem Buch,

als wirksamste Methode empfohlen hatte. In ihrem Haus hatte es aber

keinen Dachboden gegeben und Lisbeth hatte ebenfalls nicht vor sich auf

diesen zu begeben. Gar nichts hatte sie vor, wie das in der depressiven

Antriebslosigkeit, in der sie sich zu befinden schien, so war. Sie

wunderte sich ein bißchen, wie es die anderen Depressiven schafften, auf

den Dachboden oder mit dem Messer in die Badewanne zu kommen? Sie konnte

das nicht, denn sie hatte sich die ganze Nacht in ihrem Bett gewälzt und

an Richard gedacht. Wenn es ihr doch gelungen war, ein wenig

einzuschlafen, hatte sie von ihm geträumt. Richard ging ihr ab und die

Bücherei. Hatte beides doch die letzten dreißig Jahre ihres Lebens

bestimmt. Beides hatte sie verloren, wie die Mutter sie verlassen hatte,

aber das war egal. Mit Siebenundzwanzig braucht man keine Mutter,

während sie mit Sechzig Richard brauchte, der sie trotzdem verlassen

hatte. Gern hatte er es nicht getan, sondern Tränen in den Augen gehabt,

als er ihr den Ring an den Finger streifte und geflüstert hatte „Ich

glaube, es ist bald soweit, sei nicht traurig, liebe Liesel!”

Da war sie stark gewesen und hatte nicht geweint. Jetzt, wo sie es

durfte, konnte sie nicht. Ihre Augen hatten keine Tränen mehr. Die waren

gestern bis weit nach Mitternacht aus ihr herausgeflossen. Geholfen

hatte es nicht. Sie hatte keine Ahnung, warum sie mit nackten Füßen in

Richards blauem Pyjama in der Küche stand und die Wand anstarrte. Den

Pyjama würde sie nicht ausziehen, nie mehr! Sie würde auch nicht

einkaufen, denn im Pyjama verließen nur die Verrückten und die

Alzheimerpatienten die Wohnung und das war sie beides nicht. Nur

ausgebrannt und allein. Eine Pensionistin, die die Büchereifiliale in

der Stumpergasse nur mehr mit einem Entlehnausweis betreten konnte. Aber

dort ging sie nicht hin. Hatte sie ja in ihren Zimmer dreitausend

Bücher, von denen sie viele nicht gelesen hatte, die sie sortieren

wollte. Wollte sie das wirklich? Sie wollte nicht und auch nicht

frühstücken, sondern in die Erde versinken, sich in Luft auslösen oder

in den Himmel fliegen, auf die Wolke, wo Richard sie erwartete. Das war

verrückt und Richards Bild, im Bücherregal würde sie jetzt sicher

mahnend mustern und den Kopf schütteln.

„Laß dich nicht so gehen, liebe Liesel, das darfst du nicht, du hast es

mir versprochen!”, hörte sie ihm mit heiserer Stimme flüstern, denn die

war ihm in den letzten Tagen seines Lebens ausgegangen.

„Mach dir ein gutes Frühstück, zieh dich an, putze deine Zähne und

erstelle deine Bücherliste. Eine Bibliothekarin sollte alle ihre Bücher

kennen. Damit hast du zu tun und brauchst nicht traurig sein!”,

versuchte er sie pädagogisch zu manipulieren.

Das würde sie so machen oder auch nicht. Den Pyjama würde sie anlassen

und nicht einkaufen gehen. Denn Richard konnte das nicht sehen, lag er

ja unter der Erde am Zentralfriedhof und war nicht in ihrem Zimmer. Die

Stimme in ihrem Kopf war nichts als Einbildung und das hatte sie ihm

auch nicht versprochen. Daß sie die Bücher lesen würde, das andere

nicht. Tee würde sie aber kochen und im Brotkorb nachschauen, ob sie

noch etwas von dem Striezel fand, den sie beim letzten Einkauf besorgt

hatte. Ein großes Stück war davon noch übrig. Sie war zwar nicht

hungrig, ihr ganzes Leben aber diszipliniert gewesen, das legt man auch

im Alter nicht ab. Die Zähne würde sie sich putzen, mehr nicht. Das

waren alle Zugeständnisse zu denen sie fähig war, als sie mit leeren

Augen am Küchentisch saß und beinahe automatisch die Striezelbrocken in

den Mund stopfte, die ihr nicht schmeckten, es war auch egal. Sie

brauchte keine Kräfte und wollte keine Bücher lesen, hatte das Richard

aber blöderweise versprochen und auch Katharina ein solches Mail

geschickt. Also die Teekanne in das Zimmer schleppen, in dem an drei

Wänden Bücherregale standen, an der vierten gab es ein paar

Zimmerpflanzen. Den Urwald in ihrer Wohnung würde sie gießen. Die

Pflanzen konnten nichts für ihre Stimmung und Richards Bild auf dem

Bücherregal nickte ihr auch freundlich zu.

„Guten Morgen, liebe Lisel, du schaffst es und wenn du unbedingt im

Pyjama bleiben willst, ist das erlaubt, hast du mich die letzten Monate

meist auch in einem solchen gesehen oder in dem häßlichen

Trainingsanzug, der an die DDR erinnerte. Zu Hause braucht man kein

Businesskostüm, deine Bücher solltest du aber katalogisieren. Du hast

dich doch dafür interessiert, bist eine bibliophile Libromanin, hast

Germanistik studiert und kennst dich aus! Kopf hoch, Liesel, laß dich

nicht unterkriegen, das Leben geht weiter, du bist noch nicht so alt und

im Gegensatz zu mir kerngesund!”

Richard hatte keine Ahnung, aber die Tränen waren wieder da. Sie konnte

weinen, was besser war und wenn er ihr erlaubte, den Pyjama

anzubehalten, brauchte sie kein schlechtes Gewissen haben, daß sie sich

gehen ließ. Sie hätte ihn ohnehin nicht ausgezogen. Richard war

tolerant. Die Mutter war das nicht gewesen, die hätte diese Schlamperei

nicht geduldet. Hatte auch am Sonntag und in den Ferien von ihren

Töchtern verlangt, bekleidet am Frühstückstisch zu erscheinen. Aber die

Mutter hatte sie schon lang verlassen und würde morgen begraben werden.

Vielleicht sollte sie sich aufraffen und im Pyjama oder angezogen, nach

Linz fahren, weil das von einer guten Tochter so erwartet wird? Das war

sie immer gewesen, trotzdem hatte die Mutter sie enterbt. Sie würde

hierbleiben und hätte es ohnehin nicht zum Bahnhof geschafft. Die Bücher

in den Katalog eintragen, damit sie sie lesen konnte und bald bei

Richard war. Da würde sie die Ersparnisse der Mutter ohnehin nicht

brauchen. Die Katze konnte alles haben, auch wenn das lächerlich klang.

Vollkommen lächerlich, aber so war das Leben. Ein weites Land und

unverständlich, das hatte nicht nur Arthur Schnitzler, sondern auch

Thomas Bernhard so geschrieben, der letztere in noch viel drastischeren

Worten, aber die gehörten jetzt nicht her. Nichts gehörte her, als

Richard und der war auch früher viel zu wenig da gewesen. Wenn es Lore

wie ihr ging, war das auch egal. Aber Lore war nicht traurig und

gebrochen, das war nur sie. Auch das wußte sie nicht so genau, konnte

sie in die Witwe nicht hineinschauen. War keine Psychologin und keine

Therapeutin, nur eine Bibliothekarin und studierte Germanistin. Als

solche würde sie sich zu den Büchern setzen. Vorher einen Schluck Tee

nehmen, der heiß war und nicht schmeckte und den Laptop einschalten.

Katalogisieren hatte sie gelernt. Da war sie in ihrem Element und einen

Bücherkatalog hatte sie auch schon angelegt. Sie mußte nichts tun, als

ihn Stück für Stück durchgehen und eine Liste der ungelesenen Exemplare

erstellen. Wenn das nicht einfach war? Dazu brauchte sie sich nicht

konzentrieren. Was gut war, denn das brachte sie jetzt nicht zusammen.

Nur an Richard konnte sie denken. Richard war die Ausnahme in ihrem

Leben und ohnehin in ihrem Kopf. Den brachte sie von dort nicht heraus,

wollte es auch nicht. Richard konnte bleiben und ihr zusehen, denn sie

sehnte sich nach ihm. Da waren schon wieder die Tränen, die sie am

Computer nicht brauchen konnte. Sie ließen sich nicht vertreiben und so

viele, daß sie die Maschine außer Betrieb setzen könnten, würden schon

nicht fließen. Eigentlich war sie schon ausgeweint. Richards Bild mit

seinen gütigen Augen und dem lieben Lächeln ansehen und mit der Arbeit

beginnen. Das hatte sie gelernt und die letzten dreißig Jahre so

praktiziert. Da war sie auch in ihrer Pension beschäftigt. Das würde

Richard freuen, der das die letzten drei Monate nicht mehr gekonnt hatte

und mit ihr zufrieden sein. Katharina hatte ihr in einem SMS die

Nachricht geschickt, daß sie beim Frühstück einen Architekten namens

Harald Schneider kennengelernt hatte und sich Linz ansehen würde. Sie

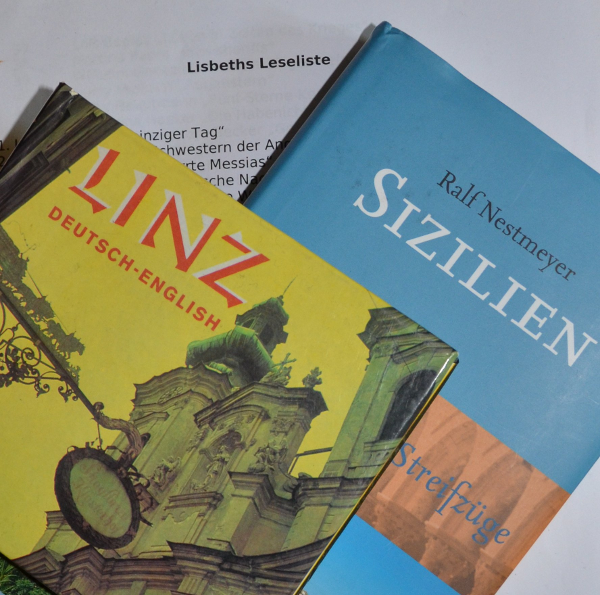

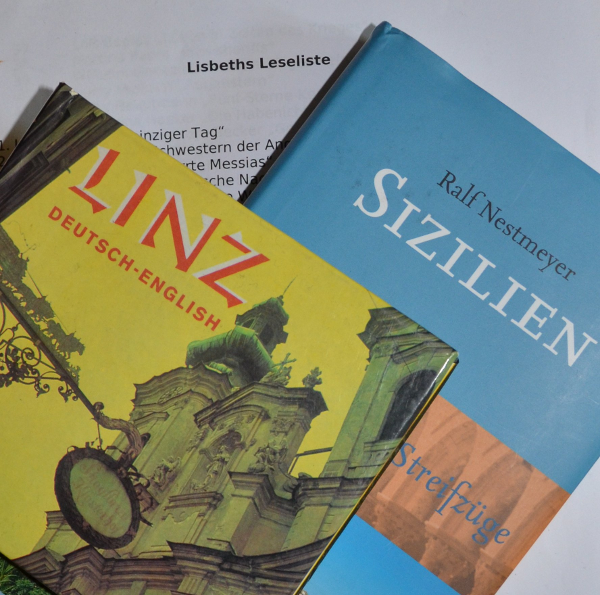

ging stattdessen die Bücher durch und hatte auch schon einige gefunden.

Diese Liste würde sie auf ihre Homepage stellen, damit Richard zufrieden

war, dachte sie und spürte eine Leere im Kopf, so daß sie sich

festhalten mußte und die Augen ein wenig schließen.

Die Liste war bald fertig, genau zweihunderfünfzig befanden sich darauf.

Mit den ersten Büchern, den Laptop und einer Kanne Tee konnte sie sich

ins Bett begeben und dort bleiben. Richards Bild mitnehmen und es auf

den Nachttisch stellen. Er konnte ihr zusehen, dann wußte er, daß sie

ihr Versprechen hielt. Nach außen wenigstens, denn im Inneren war sie

auf Rebellion. Die Leseliste würde sie auf ihre Homepage stellen und das

erste Buch ergreifen. Linda Stifts „Kein einziger Tag”. Keine Ahnung,

wie sie dazu gekommen war oder doch. Natürlich wußte sie es. War sie ja

eine ausgezeichnete Bibliothekarin und ihr Gedächtnis funktioniere gut.

Da war von Alzheimer keine Spur. Sie wußte genau, daß das Buch auf den

Neuerscheinungskatalogen stand, die sie in ihren letzten Berufstagen

durchgesehen hatte und als sie, um etwas Bewegung zu machen, zu Fuß von

Richard nach Hause gegangen war, hatte sie das Buch in einer

Buchhandlung gesehen, es am nächsten Tag gekauft und es ihm gezeigt. Sie

hatte es ihm vorlesen wollen. Nur leider war er in den nächsten Tagen so

schwach gewesen, daß es nicht dazu gekommen war. Dann war es vorbei und

sie war in der letzten Woche nicht imstande gewesen, es in die Hand zu

nehmen. Jetzt würde sie es lesen und wenn es sein mußte, auch

besprechen, damit Katharina und die anderen sahen, daß sie ihr

Versprechen hielt und wenn sie mit den Büchern fertig war, würde sie

liegen bleiben und abwarten, bis sie von selbst zu Richard kam. So

einfach war das. Da brauchte sie keinen Strick, kein Messer und keine

Pistole. Sie brauchte nichts als lesen. Dazwischen etwas schlafen und

Tee trinken, solange sich ein solcher in der bunten Dose befand, denn

einkaufen würde sie nicht. Das würde sie sich selbst versprechen. Dafür,

um Richard eine Freude zu machen, der sie, ob dieser aufmüpfigen

Gedanken traurig ansah und den Kopf schüttelte, zu Mittag aufstehen und

alle Packerlsuppen, die sich im Vorratskasten befand, verzehren und wenn

es noch Milch im Kühlschrank gab, würde sie einen Pudding kochen. Nichts

zurücklassen, so sollte es ja sein! Ein Testament brauchte sie nicht.

Katharina würde ihre Bücher erben und konnte sie auch haben, wenn sie

sie wollte. Ihr war das egal und das Buch in ihrer Hand interessierte

sie nicht. Aber weil sie es Richard versprochen hatte, würde sie es

lesen und weil sie es anschließend besprechen wollte, würde sie sich auf

den Inhalt konzentrieren. Danach zu Richard auf die Wolke fliegen oder

einfach liegenbleiben, jawohl, das würde sie so tun! Nicht mehr

aufstehen und sich um nichts mehr kümmern. Wenn die Vorräte in ihrer

Küche nicht für zweihundertfünfzig Bücher reichten, war das auch egal.

Denn sie hatte Richard, der schon wieder traurig schaute, nicht

versprochen einzukaufen und wollte auch kein Jahr, wie sie wohl für die

Bücher brauchen würde, auf ihn warten.

„Ich kann nicht, Lieber, versteh das bitte!”, murmelte sie und schloß,

um den strafenden Blick aus ihren Gesichtsfeld zu entfernen, die Augen,

denn Richards Stimme war nur Einbildung. Er lag auf dem Zentralfriedhof

unter der Erde und konnte sie nicht kontrollieren. Da sie es aber auch

Katharina versprochen hatte, würde sie sich daran halten, wenigstens

vorläufig. Sie öffnete die Augen und griff nach dem Buch. Ganz egal war

es ihr oder auch nicht, denn sie bemühte sich das Gelesene zu verstehen

und schickte Katharina eine Nachricht, daß sie schon mit Lydia

Mischkulnigs „Schwestern der Angst” begonnen hatte. Katharina berichtete

von dem Begräbnis, schrieb von der Katze, die die Nachbarin am Schoß

gehalten hatte, daß sie mit ihr Nußtorte gegessen und sich zwei Krimis

gekauft hatte, weil sie es der Schwester nachmachen wollte und

erkundigte sich, ob Henning Mankell auf ihrer Liste stand? Als ob sie

das interessieren würde? Gar nicht tat sie das, trotzdem schaute sie

gehorsam nach, fand „Die Rückkehr des Tanzlehrers” auf Platz

sechsundfünfzig. Soweit würde sie nicht kommen, konnte aber, um der

Schwester, die ihr inzwischen schrieb, daß sie auf der Reise nach

Trapani sei und in einem Rasthaus Spätzle aß, was sie nicht

interessierte, eine Freude machen und das Buch vorziehen. Mußte es aber

nicht, denn sie brauchte niemanden erfreuen. Nicht mehr. Die Frauen

waren ohnehin zu gutmütig, versuchten ständig alles recht zu machen und

ließen sich viel zu viel gefallen. Vielleicht hätte sie darauf drängen

sollen, daß Richard sich von Lore scheiden ließ? Auch das war egal, denn

dann wäre sie ebenfalls allein. Alles war egal! Trotzdem stand sie auf

und kochte eine Suppe von den letzten Karotten, die sie im Kühlschrank

fand. Kartoffeln waren genug im Haus. Da würde sie lange nicht

verhungern. Wusch das Geschirr und machte neuen Tee, den sie in das rote

Häferl goß, das ihr Richard von einer Bibliothekarstagung aus Berlin

mitgebracht hatte. Die Leiter der großen Filialen waren dazu eingeladen.

Lisbeth war zu Hause geblieben und war da immer noch, während Richard

sie verlassen hatte und da würde sie auch bleiben. Auch die Türe hatte

sie nicht geöffnet, als es geläutet hatte. Warum auch? Sie war im

Pyjama, erwartete niemanden, wollte mit keinem Zeitungskeiler

diskutieren, daß sie auf der Wolke, auf die sie sich demnächst begeben

würde, keine Zeitungen brauchte.

„Versteh bitte, daß ich das nicht will! In meiner Wohnung bin ich

Königin und muß niemanden hereinlassen!”, entgegnete sie auf Richards

vorwurfsvolle Frage trotzig. Er schüttelte den Kopf und sah sie traurig

an. So ging sie, als es das nächste Mal klingelte, sie war ohnehin in

der Küche und hatte Tee gekocht, ins Vorzimmer, waren die Frauen ja

gutmütige Geschöpfe und taten meistens, was sie nicht wollten, öffnete

die Tür und schaute fragend auf den etwa gleichaltrigen Mann, der

unrasiert war und erschöpft wirkte.

„Wollen Sie etwas von mir?”

„Verzeihung!”, sagte er.

„Ich bin Ihr neuer Nachbar, Dr. Franz Riegler!”

Blickte auf ihren Pyjama und den schwarzen Morgenmantel, den sie darüber

geworfen hatte.

„Ich wollte Sie nicht stören, Sie sind schon im Bett gewesen? Es ist ja

schon sehr spät. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Ich bin gerade beim

Einrichten, möchte ein Regal aufstellen und habe keinen Schraubenzieher.

Könnten Sie mir vielleicht aushelfen?”

„Schraubenzieher?”, fragte sie und sah ihn hilflos an.

Ach ja, in ihrem Abstellkammerl befand sich ein Werkzeugkoffer, den sie

nur selten öffnete und noch seltener einen Schraubenzieher brauchte.

Ließ ihn trotzdem eintreten und suchte nach dem Stück. Er bedankte sich

und fügte hinzu, daß er nicht stören wolle und so durcheinander sei, daß

er die einfachsten Regeln der Höflichkeit übersehe.

„Meine Frau hat mich nach dreißig Jahren Ehe einfach von einem Tag zum

anderen hinausgeschmissen. Ich soll mir eine andere Wohnung suchen. Sie

will sich selbst verwirklichen und nicht mehr unterdrücken lassen!”,

sagte er und sah sie hilflos an, die das nicht interessierte. Trotzdem

ließ sie ihn weitersprechen, hörte, daß er Frauenarzt sei, eine volle

Kassenpraxis hatte und durch Vermittlung des Gatten einer Patientin zu

dieser Wohnung gekommen war.

„Sie ist auch eingerichtet, so daß ich mich um nichts kümmern muß und

nur noch ein Regal für meine Bücher brauche”, erklärte er, bedankte sich

und entschuldigte sich noch einmal. Sie schloß die Türe, um sich ins

Bett zurückzuziehen und Richard, bevor sie die Augen schloß, um ein

bißchen zu schlafen, zu fragen, ob er jetzt zufrieden sei, hörte aber

seine Antwort nicht. Alles war ihr egal, der geschiedene Frauenarzt, das

Begräbnis ihrer Mutter und die Bücherliste mit der sie inzwischen zum

„Handke” und zum „Josef Winkler” gekommen war. Die war es ganz

besonders, auch wenn sie alles besprochen hatte. Der Frauenarzt würde

den Schraubenzieher hoffentlich vor ihre Türe legen, damit sie nicht

mehr öffnen mußte.

Irgendwann wachte sie wieder auf und konnte nicht sagen, wie lange sie

geschlafen hatte. Das war nicht wirklich wichtig, weder die Urzeit noch

der Wochentag. Auch Katharina hatte sie länger nicht mehr auf ihre SMS

geantwortet. Nicht einmal auf die Nachrichten geschaut, trotzdem ging

sie ins Bad, putzte die Zähne und stellte sich sogar unter die Dusche,

weil sie offenbar so geschwitzt hatte, daß Richards Pyjama an ihr

klebte. Also warf sie ihn mit den anderen Sachen, die in ihrer

Wäschetruhe lagen in die Waschmaschine, weil sie ihn wieder benützen

wollte und ärgerte sich über ihre Wortbrüchigkeit. Denn es war ja

lächerlich, daß eine, die nichts mehr von der Welt wissen will, ihre

Wäsche schleudert, nur weil sie sich von Richards altem Pyjama nicht

trennen kann. Vollkommen lächerlich war das und verrückt. Zog einen

Hausanzug an und kämmte sich die Haare. Äußerlich war alles in Ordnung,

da konnte ihr niemand den Rückzug anmerken. Da sah sie gepflegter aus,

als der geschiedene Frauenarzt. Aber die Männer waren unpraktische

Geschöpfe, das wußte sie aus Erfahrung, auch wenn sie von Beruf

Bibliotheksleiter und Frauenärzte waren und viel mehr als ihre

Kolleginnen verdienten. Bei dem Thema Frauenarzt fiel ihr ein, daß sie

doch nach draußen schauen und den Schraubenzieher hereinholen sollte,

denn wenn sie den tagelang liegen ließ, kam er vielleicht auf die Idee,

die Polizei zu holen und das wollte sie nicht. Nicht auffallen, lautete

die Devise, wenn auch das nicht wirklich wichtig war. So ging sie nach

draußen, fand den Schraubenzieher nicht, sah aber den Frauenarzt mit

einer Bonbonniere die Stiege hinaufkommen. Da hatte sie sich selber in

die Nesseln gesetzt. Zum Türe zuschlagen war es schon zu spät. Hatte er

sie doch gesehen und ging mit einem verunglückten Lächeln auf sie zu.

„Gut, daß ich Sie treffe!”, sagte er und hielt ihr die Schachtel

Katzenzungen entgegen.

„Ich habe schon bei Ihnen geläutet, um Ihnen den Schraubenzieher

zurückzubringen. Sie waren aber nicht zu Hause oder haben schon

geschlafen. Ich werde ihn gleich holen. Darf ich mir inzwischen erlauben

mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit mit einer Kleinigkeit

revanchieren. Ich hoffe, Sie mögen Katzenzungen?”

Tat sie natürlich nicht, war sie ja kein Kind und eine Katze hätte sie

nur als kleines Mädchen gern einmal gehabt. Damals war das nicht

gegangen, inzwischen hatte eine Katze die Mutter beerbt und sie war

keine Süße und hatte keinen Appetit. Trotzdem „Vielen Dank!”, gesagt.

Die Frauen sind alle verlogene Geschöpfe, und sie blieb stehen, bis er das

Werkzeug aus seiner Wohnung geholt hatte.

„Ich hätte Sie gern auf eine Tasse Kaffee eingeladen, aber den habe ich

nicht zu Haus. Ich fürchte, es ist kein Klischee, daß die Männer

unpraktisch sind!”, sagte er, was sie gerade gedacht hatte.

„Ich bin es wirklich oder sagen wir, ich bin mit meiner Praxis so

überlastet, daß ich mir bisher gern von Frauen helfen ließ. In der

Ordination habe ich meine Assistentinnen. Zu Hause hat bisher Gerlinde

alles gemacht. Jetzt hat sie mich hinausgeworfen und ich muß für mich

selber sorgen, was nicht so schlimm ist. Gibt es ja Lokale, wo ich essen

kann und den Kaffee bereiten mir meine Assistentinnen zu, so habe ich,

muß ich befürchten, einen leeren Kühlschrank, werde aber einkaufen

gehen!”, versprach er ihr, der das egal war und die das nicht tun würde,

aber antwortete, daß sie ebenfalls keinen Kaffee zu Hause habe.

„Nur Tee, wenn Sie damit zufrieden sind, kann ich Ihnen eine Tasse

anbieten!”, hörte sie sich zu ihrem Erstaunen sagen. Ärgerte sich

darüber und noch mehr, daß er ein paar Minuten später in ihrer Küche

stand. Die Rückzugstendenz war ihr nicht anzumerken, hatte sie, wenn sie

gekocht hatte, das Geschirr immer abgespült. Die Frauen waren eben

Gewohnheitstiere, die funktionierten, auch wenn es ihnen beschissen ging.

Die Kanne stand sogar auf den Tisch. So brauchte sie nur frisches Wasser

aufgießen und zwei Schalen ins Wohnzimmer tragen. Auch dort war alles in

Ordnung, die Blumen nicht vertrocknet und die Bücherwände beeindruckten

ihn sehr.

„Sie haben aber viele Bücher!”, sagte er einfallslos, wie alle Männer

waren und sie erklärte, daß sie Bibliothekarin gewesen war und vor drei

Monaten in Pension gegangen. Er nickte und erzählte, daß er darauf etwas

warten müsse, da seine Tochter noch studiere und Gerlinde sicher

Unterhalt von ihm verlange. Er dann aber um die Welt reisen würde. Das

habe er sich schon lange vorgenommen und träume immer, wenn es ihm, wie

beispielsweise jetzt, schlecht ging, davon. Lisbeth dachte wieder, daß

alle Männer das Gleiche wollten und erzählte, daß das ihre Schwester

ebenso mache.

„Ich habe mir vorgenommen meine Bücher zu lesen!”, fügte sie hinzu und

öffnete die Katzenzungenpackung.

„Meine Mutter und ein guter Freund sind gerade gestorben, da bin ich ein

bißchen durcheinander!”, sagte sie zur Erklärung und schaute auf den

Ring an ihrem Finger. Er antwortete verständnisvoll, daß er nicht stören

wolle und sich für den Tee bedanke.

„Morgen habe ich eingekauft. Wenn ich mich revanchieren kann, werde ich

das gerne tun!”, versprach er und sie schüttelte den Kopf, um zu

betonen, daß das nicht nötig sei, legte den Schraubenzieher in den

Werkzeugkasten und hing die Wäsche im Badezimmer auf die Leine. Da würde

sie Richards Pyjama bald wieder anziehen können. Wenn der Frauenarzt

eine große Praxis hatte, war er beschäftigt und würde bei ihr nicht

läuten. Sie würde jedenfalls nicht mehr öffnen, sondern weiterlesen, wie

sie es Richard versprochen hatte. Die Katzenzungen konnte sie ins

Schlafzimmer mitnehmen, dann ersparte sie sich das Kochen einer Suppe

und würde schneller fertig werden, dachte sie, trug die Bücher von Peter

Handke und Josef Winkler ins Wohnzimmer zurück und schaute auf der Liste

nach den nächsten. Jetzt kamen „Jurij Brezan” und „Karl Olsberg” an die

Reihe. Was sich alles in den Regalen einer Bibliothekarin angesammelt

hatte und was sie überhaupt nicht interessierte, dachte sie erstaunt und

zog sich mit dem Vorsatz, dem Frauenarzt das nächste Mal nicht mehr zu

öffnen, ins Bett zurück. Tat es dann zwei Tage später doch. Fast

automatisch war sie zur Tür gegangen, als sie Jurij Brezans „Grüne

Eidechse” ins Regal zurückstellte, um die nächsten Bücher zu holen.

Jetzt hatte sie zwar einige Zeit gelesen, aber schon lange nichts mehr

besprochen und mußte das wieder tun oder eigentlich auch nicht. War sie

ja eine freie Frau, die gar nichts mußte. Sie trug wieder Richards

Pyjama, was sie vielleicht veranlaßte, sich ein bißchen wohler zu

fühlen. Ein Gefühl der Sicherheit gab es ihr auf jeden Fall, während der

Frauenarzt zusammenzuckte.

„Verzeihung, wenn ich wieder störe!”, sagte und sich erkundigte, ob sie

sich nicht wohlfühle und er helfen könne? Da hatte sie es, wenn man

einen Frauenarzt zum Nachbar hat, soll man nicht am Sonntagnachmittag im

Pyjama herumlaufen, auch wenn man sich versprochen hat, diesen nie mehr

abzulegen und Richard hatte sie versprochen, ihre Bücher auszulesen. Die

Frauen waren eben unselbständige Geschöpfe, die sich durch ihre

Versprechen selbst behindern.

„Aber Sie sind in Pension und können sich das leisten!”, scherzte er.

Sie schüttelte den Kopf und begann zu erzählen, daß das Richards Pyjama

sei, der vor zwei Wochen seinem Krebs erlegen sei. Deshalb sei sie in

den letzten drei Monaten nicht viel zum Bücherlesen gekommen, weil sie

das jetzt nicht interessiere. Er nickte.

„Das verstehe ich sehr gut. Dann sollte ich mich verabschieden. Ich

wollte Sie in meine Wohnung bitten und zu einer Jause einladen. Habe ich

doch den Tisch sehr schön gedeckt, Kaffee gekocht und Kuchen aus der

Konditorei geholt. Dann passt das vielleicht nicht!”, sagte er enttäuscht.

„Doch!”, antwortete sie wieder fast gegen ihren Willen.

„Wenn Sie nichts dagegen haben, daß ich Ihnen im Pyjama Gesellschaft

leiste. Ich ziehe den Morgenmantel darüber, dann ist es wie im

Krankenhaus und das sind Sie gewohnt!”

„Selbstverständlich!”,antwortete er und fügte hinzu, daß er auch gerne

im Pyjama herumlaufe.

„Wenn ich ehrlich bin, könnte ich Ihnen erzählen, daß ich mich gerade

erst angezogen habe, als ich zum Essen hinuntergegangen bin und den

Kuchen in der Hoffnung kaufte, daß ich Sie zur Jause einladen kann. Ich

habe sehr viel besorgt, so daß es schade wäre, wenn es überbliebe, denn

ich stehe eigentlich nicht sehr auf Süßes!”

„Natürlich!”, dachte Lisbeth „das machen nur die Frauen, die sich aus

Frust ihr Übergewicht anfressen!” und an die Schachtel Katzenzungen, die

sie inzwischen gegessen hatte. Er führte sie in ein geräumiges Wohnzimmer.

„Sehen Sie, der Tisch ist gedeckt und Kaffee gekocht!”, sagte er und

fügte scherzend hinzu, daß er als Hausmann offenbar Qualitäten habe.

„Wie geht es Ihnen?”, erkundigte sich Lisbeth, nachdem sie Platz

genommen hatte und sich von ihm ein Stück Apfelstrudel auf den Teller

legen und Kaffee einschenken ließ, wobei sie mit Verwunderung bemerkte,

daß sie sich auf den appetitlichen Strudel freute. War ihre Krise schon

vorbei und sie am Ende doch nicht so depressiv, wie gedacht oder hatte

sie nur einfach Hunger? Das Letztere schien zuzutreffen. Schien ihre

Rückzugstendenz schon eine Woche zu dauern und so waren alle Suppen und

Puddingpackerln weggekocht. Vielleicht sollte sie doch einkaufen? Sie

mußte es aber nicht übertreiben. Es reichte sich von dem Frauenarzt zur

Jause einladen zu lassen. Er hatte wirklich gründlich eingekauft und so

stand in der Tischmitte eine große Platte auf der mindestens zehn

Kuchenstücke lagen. Genug für eine Jause und sie brauchte sich nicht

bescheiden. Richard hatte sicher nichts dagegen, wenn sie sich satt aß,

hatte er in den letzten Tagen ohnehin sehr besorgt geschaut und ihr

zugeredet, sich nicht so gehen zu lassen.

„Du mußt auf dich achten, Lisel, versprich mir das!”, hatte er gepredigt

und wenn sie sich auch vorgenommen hatte, nicht auf ihn zu hören,

irgendwann muß Frau sich emanzipieren, wenn sie über sechzig ist, war

die Kuchentafel des Gynäkologen eine gute Gelegenheit sich anzuessen,

dann brauchte sie nicht gleich morgen einkaufen gehen.

„Nicht sehr gut!”, hörte sie ihn antworten.

„Obwohl meine Ehe, wie ich fürchte, doch nicht so perfekt war, wie ich

immer dachte. Gerlinde geht mir nicht ab. Es ist nicht so, daß ich mich

in die Donau stürzen möchte, weil sie mich hinausgeworfen hat!”, sagte

er mit einem nachdenklichen Blick auf sie, als würde er ihr das zutrauen.

„Da trauern Sie wahrscheinlich mehr um ihren Mann!”, vermutete er und

blickte auf den Ring an Ihrer Hand und auf den karierten Herrenpyjama,

der unter ihren Morgenmantel herauslukte.

„Richard war nicht mein Mann. Ich bin nicht verheiratet, sondern die

heimliche Geliebte, die man vor der Welt verstecken muß, obwohl meine

Beziehung zu ihm sehr gut war!”, sagte sie und biß in den Apfelstrudel,

der tatsächlich so schmeckte, wie er aussah.

„Aber das schon dreißig Jahre und so bin ich in Verbindung mit meinen

Pensionsschock tatsächlich etwas durcheinander. Noch dazu ist auch meine

Mutter gestorben. Das traf zwar nicht so sehr, weil ich sie schon Jahre

nicht gesehen habe. Meine Schwester ist zu ihrem Begräbnis gefahren. Ich

habe mich zu meinen Büchern zurückgezogen und eigentlich nicht mehr

aufstehen wollen. Jetzt sitze ich in Ihrem Zimmer, esse Ihren Kuchen und

stelle fest, er schmeckt!”, sagte sie und sah ihn erstaunt an. Er beeilte

sich ein zweites Stück Apfelstrudel auf ihren Teller zu legen.

„Es ist auch von der Konditorei Aida und, daß die ausgezeichnet ist,

höre ich immer von meinen Patientinnen und meinen Vorzimmerdamen. Nehmen

Sie, Ihren Freund wird es freuen, wenn es Ihnen schmeckt und er wird

nichts dagegen haben, daß Sie in meinem Wohnzimmer sitzen, Sie haben ja

seinen Pyjama an!”, behauptete er. Sie nickte.

„Verrückt nicht wahr, aber Sie sind kein Psychiater, sondern Gynäkologe!”

„Daß man nach so einem Verlust traurig sein darf, weiß auch der, selbst,

wenn ich das nach meiner Trennung von Gerlinde nicht sehr bin, sondern

nur lernen muß, Kaffee zu kochen und für mich selbst zu sorgen, was

vergleichsweise nicht sehr schwierig ist!”, scherzte er.

„Dann können Sie mit sich zufrieden sein!”, antwortete sie und merkte,

daß ihr auch der Kaffee schmeckte. Er schüttelte zögernd den Kopf.

„Eigentlich nicht!”, sagte er und fügte hinzu ”Ich weiß gar nicht, ob

ich Ihnen das erzählen soll? Sie werden den Kopf voll mit ihren

Angelegenheiten haben. Da will ich Sie mit meinen Problemen nicht

belasten!”, um ihr von seiner Schwester zu erzählen, zu der es auch

keinen Kontakt gebe.

„Ich habe in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht und glaube, daß ich

da eine Leiche im Keller habe, die ich schleunigst holen und begraben

sollte. Obwohl eine Leiche ist es nicht, denn meiner Schwester geht es

sehr gut. Lenka Riegler ist ihr Name. Sie ist Krimiautorin, das sagt

Ihnen als Bibliothekarin sicher etwas?”, vermutete er und sie erinnerte

sich, die Sizilianisch-Wiener Regionalkrimis in der Stumpergasse stehen

gehabt zu haben, die oft gelesen wurden.

„Sie haben sich mit Ihrer Schwester zerstritten und können sich nicht

mit ihr versöhnen?”, vermutete sie.

„Vielleicht sollte ich das. Versöhnen kann man sich ja immer und meine

Schwester hat, glaube ich, gar nichts dagegen, sondern sogar einige

diesbezügliche Versuche unternommen und hält mich wahrscheinlich für

einen sturen Hund, weil ich das bisher verweigerte!”, sagte er und

Lisbeth meinte, daß er das tun könne, wenn sich seine Einstellung

geändert hatte.

„Das sollte ich wohl, da ich merke, daß ich mich davor drückte.

Vielleicht war es auch Gerlinde, die mich bisher gehindert hat. Ich

weiß, man soll den Frauen nicht die Schuld an den eigenen

Unzulänglichkeiten geben. Es ist schon meine Angelegenheit und ich trage

meinen Teil daran. Aber als Lenka noch am Wochenende bei uns gewesen

ist, habe ich gemerkt, daß ihr das gar nicht passte und als es zum Bruch

gekommen ist, hat sie nie etwas dagegen getan, so daß ich dachte, daß es

ihr recht war, daß es so gekommen ist. Aber jetzt hat Gerlinde mein

Leben sehr verändert, daß ich, wenn ich schon neu anfange, vielleicht

eine Inventur durchführen und mich bei meiner Schwester entschuldigen

soll? Was meinen Sie dazu?”, erkundigte er sich und schaute Lisbeth

fragend an, die „Das könnten Sie bestimmt!”, antwortete, obwohl sie das

Problem nicht ganz verstand. Er schien es ihr nicht so genau erzählen zu

wollen, sondern schon genug gesagt zu haben, denn er fuhr sich mit der

Hand über die Stirn, die naß vor Schweiß geworden war, schenkte Kaffee

nach und erkundigte sich, ob er ihr ein Stück Malakoff- oder eine

Obsttore auf den Teller legen sollte?

„Ich fürchte, ich habe schon genug und in den letzten Tagen so

unregelmäßig gegessen, daß ich meinen Magen nicht überlasten sollte!”,

sagte sie und er nickte.

„Dann packe ich Ihnen die anderen Stücke ein, Sie nehmen sie hinüber und

ersparen sich noch einen Tag das Einkaufen. Wenn Sie wollen, können wir

das am Mittwoch gemeinsam erledigen. Das ist mein praxisfreier Tag und

ich muß auch einiges besorgen. Wenn wir gemeinsam in ein Einkaufszentrum

fahren, haben Sie es leichter und brauchen nicht soviel tragen, falls

Sie kein Auto haben sollten!”

„Habe ich nicht, richtig, Sie haben mich durchschaut!”, antwortete

Lisbeth und dachte, daß er ein guter Arzt zu sein schien.

„Dann will ich nicht mehr länger stören und auch in der Aufnahme meiner

Sozialkontakte vorsichtig sein!”, sagte sie und er stand auf, um das

Kuchenpapier zu holen und die Tortenstücke einzupacken.

„Nehmen Sie alle!”, insistierte er.

„Da ich sie wahrscheinlich nicht essen würde und es schade wäre, wenn

sie verderben. Ihnen tun sie vielleicht sehr gut!” und bot ihr an, ihr

beim Tragen zu helfen. Lisbeth hatte keinen Einwand und bemerkte, als

sie auf den Gang traten, daß vor ihrer Türe ein junger Mann stand, der

geläutet zu haben schien und jetzt einen Zettel schrieb.

„Wollen Sie zu mir?”, erkundigte sie sich erstaunt.

„Wenn Sie Frau Dr. Hahnenpichler sind!”, antwortete er erleichtert und

stellte sich als Laurenz Schwarz vor.

„Meine Mutter hat mich geschickt, um nachzufragen, ob alles in Ordnung

ist, da sich Ihre Schwester Sorgen, um Sie macht, weil Sie sie nicht

erreichen konnte. Sie hat gedacht, Sie wären vielleicht krank und ich

solle nachsehen, da ich Medizin studiere!”, scherzte er.

„Sie scheinen mein Fachwissen aber nicht zu brauchen oder sind Sie doch

erkrankt?”, fragte er mit einem Blick auf Ihren Pyjama.

„Nur nicht richtig angezogen!”, antwortete Lisbeth und dachte, daß er

bestimmt etwas Falsches von ihr dachte, was sie aber gar nicht störte

und stellte ihren Nachbarn vor.

„Dr. Riegler, ein Gynäkologe, der sich um mich gekümmert hat!”,

erklärte sie und merkte mit Erstaunen, daß er zusammenzuckte.

„Onkel Franz?”, fragte er verblüfft und sie blickte neugierig auf ihren

Nachbarn, der ebenfalls zusammenzuckte und „So ein Zufall, da scheinen

Sie Besuch von meinem Neffen bekommen zu haben, während ich mich noch

darum drückte, meine Schwester zu kontaktieren. Sie scheinen mir

wirklich Glück zu bringen!”, sagte er und verabschiedete sich, um den

jungen Mann in seine Wohnung zu führen. Sie blieb noch ein wenig stehen

und blickte ihnen verwundert nach. Dann deponierte sie das Kuchenpaket

in die Küche, schaute auf die Uhr und begann sich anzuziehen. Ein Pyjama

war vielleicht doch nicht so passend, wenn man soviel Besuch bekam, auch

wenn es schon Abend war. Da war der Hausanzug unverfänglicher.

„Ich hoffe, das macht dir nichts, Richard?”, fragte sie mit einem Blick

auf das Bild, daß sie, nachdem sie das Bett gemacht hatte, wieder ins

Regal stellte. Das gehörte auch einmal getan und das Zimmer gelüftet.

Also trug sie den Laptop in das Zimmer und suchte nach dem Handy, in das

sie schon lange nicht benützt hatte. Wenn Katharina den Neffen ihres

Nachbarn zu ihr schickte, war es Zeit hineinzusehen und da waren

tatsächlich einige Mitteilungen zu finden. Nicht nur von Katharina, die

ihr von ihrer Reise zu ihrer Freundin, der Krimiautorin Lenka Riegler,

wie hatte sie auf diesen Namen nur vergessen können?, erzählte. Sie nach

ihren Büchern fragte und besorgt war, daß sie schon länger keine mehr

besprochen hatte.

„Es ist alles in Ordnung, liebe Schwester, ich war nur etwas

indisponiert und melde mich wieder!”, tippte sie in das Handy und

registrierte, daß sie noch eine Nachricht von einer Philomena Richter

bekommen hatte. Philomena Richter, wer war das bloß?”, dachte sie ein

wenig hilflos, bis ihr einfiel, daß das die Nachbarin ihrer Mutter war

und die stellte sich auch gleich als solche vor und teilte ihr mit, daß

sie ein Tagebuch der Mutter gefunden hatte und wollte wissen, ob sie

sich es holen oder sie es ihr schicken sollte?

Alfred Nagl